Observatoire des chantiers d'insertion

Accueil » Communauté » Observatoire de l’IAE

Observatoire des Chantiers d'insertion depuis Sil'ESA

Nos logiciels d’accompagnement rassemblent le suivi de travailleurs sociaux sur près de 200.000 personnes depuis 2013.

Le logiciel Sil’ESA, utilisé par les Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI), représente une base de données unique en France, construite en partenariat avec CHANTIER Ecole. Elle permet de relier la qualité du travail social et les résultats en termes de lutte contre la précarité, en particulier de retour à l’emploi.

Nous présentons ici les premiers résultats sur 9 259 parcours complets de salariés en insertion, anonymisés, sur la période janvier 2023 – juin 2025, dans des ACI, remplies dans le logiciel Sil’ESA.

La particularité des ACI réside notamment dans leur intensité d’accompagnement des personnes très éloignées de l’emploi, cumulant de nombreux freins dit « périphériques » à l’emploi.

Cette étude a été menée par RézoSocial et CHANTIER école.

Effets du travail socio-professionnel sur la sortie dynamique

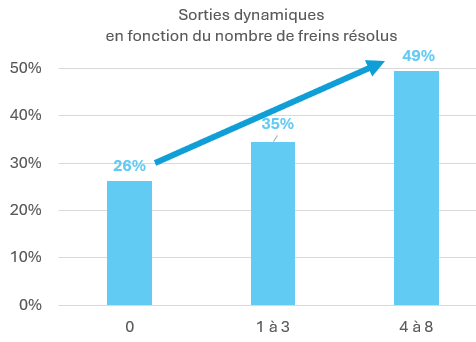

Les actions d’accompagnement réalisées sur les freins améliorent les possibilités de sortie dynamique jusqu’à 23 points.

Effets du travail socio-professionnel sur la durée de parcours

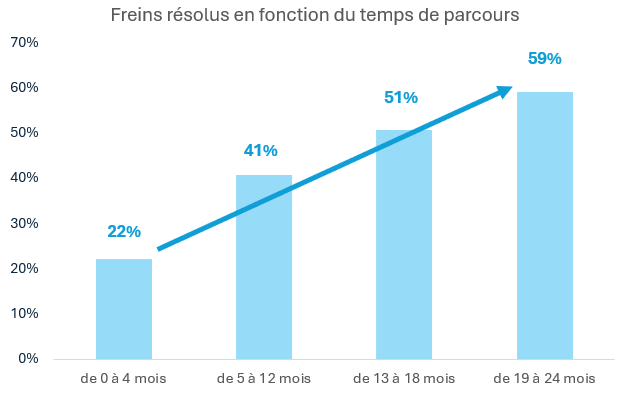

En moyenne, à partir de 13 mois de parcours, les personnes résolvent plus de la moitié de leurs freins.

La progression des personnes s’inscrit dans la durée, d’où la notion de parcours : c’est dans la durée que se (re)construisent les personnes.

Le public de l’IAE : 4,6 freins en moyenne

Les freins des publics accompagnés :

- Les plus fréquents concernent : le projet professionnel (53 %), la santé (49 %), les savoirs de base (43 %) ;

- Les freins de formation (38 %), de justice (37 %), de mobilité (35 %) et de finances (26 %) touchent environ une personne sur trois à quatre ;

- Les freins administratifs (20 %) et logement (14 %) sont moins fréquents mais constituent néanmoins des obstacles importants.

Une large majorité des salariés en insertion cumule plusieurs difficultés simultanément. En moyenne, ils entrent avec 4,6 freins identifiés. Moins d’une personne sur dix débute sans frein, tandis qu’une part importante en cumule cinq ou plus.

Il est important de rappeler que le repérage des freins est un travail humain : les freins peuvent être repérés au cours du parcours, à mesure que l’on connaît mieux la personne accompagnée, qu’elle se confronte à la réalisation de l’activité productive et aux contraintes du travail, et qu’une relation de confiance se développe avec les équipes d’encadrement et d’accompagnement.

L’IAE est le plus à même d’accompagner les personnes les plus en situation de précarité, dans un travail fait de manière individualisée grâce au temps long. Et surtout l’IAE déploie des compétences et un dispositif d’accompagnement global qui permet d’appréhender chaque personne dans sa globalité et de lui proposer des solutions appropriées.

L’IAE est le seul dispositif qui permet de travailler globalement sur l’ensemble des freins.

Comment expliquer de telles réussites

Voici ce que montrent les données anonymisées sur les actions des équipes d’accompagnement et d’encadrement :

- Les parcours comptent en moyenne 13 entretiens. En moyenne, un parcours dure 175 jours (6 mois) contre 24 mois sur la durée maximale : les ruptures précoces expliquent en partie cette durée moyenne de parcours modérée. L’intensité moyenne de suivi est donc d’environ 2,17 entretiens par mois.

- Le premier entretien est rapide après l’embauche (environ 10 jours), ce qui traduit une bonne réactivité initiale.

- Les formations et sensibilisations sont mobilisées pour près de la moitié des personnes en parcours : 41 % des bénéficiaires en suivent au moins une, avec une moyenne de 2,5 parmi ceux qui y accèdent. Cela montre que la formation constitue un levier ciblé plutôt que systématique.

- Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) concernent environ 19 % des personnes, avec une durée médiane de 11 jours en entreprise extérieure. Elles apparaissent donc comme un outil encore plus sélectif que les formations mais significatif, mobilisé pour une partie restreinte des bénéficiaires.

- En fin de parcours, il subsiste 2,8 freins en moyenne et seulement 10% des personnes sortent sans aucun frein restant. (Cf note (1) en bas de page)

- La distribution illustre une grande diversité des trajectoires : 61% des bénéficiaires ont levé au moins 1 frein durant leur parcours. Plus précisément : 36% ont résolu entre 1 et 3 freins, tandis que près d’un quart (24 %) en résolvent quatre ou plus, traduisant l’aboutissement réussi de parcours de forte intensité.

- Les freins les plus résistants concernent la santé (près d’une personne sur deux), les difficultés financières (un quart des bénéficiaires) et le logement (13 %).

Ces indicateurs traduisent un accompagnement important, régulier et modulé selon les besoins. Ils montrent aussi que les leviers mobilisés (formation, PMSMP, entretiens) ne sont pas utilisés de façon uniforme, mais adaptés aux profils et aux trajectoires des personnes.

Le rôle ciblé de la PMSMP

L’analyse confirme des écarts nets entre les personnes qui accèdent à l’emploi et celles qui n’y parviennent pas. Les immersions en entreprise (PMSMP) apparaissent déterminantes : elles sont plus fréquentes et de durée plus longue chez les sortants, traduisant l’importance de l’exposition directe au monde du travail comme levier d’insertion.

Il convient de souligner que les PMSMP restent un dispositif ciblé : elles concernent une minorité des bénéficiaires et n’apparaissent pas comme un déterminant statistiquement significatif des sorties vers l’emploi dans le modèle. Leur valeur réside moins dans un impact direct et immédiat que dans leur capacité à enrichir les parcours, à soutenir la remobilisation et à préparer l’insertion à moyen terme.

Quelles actions sont les plus efficaces ?

Les résultats confirment que l’insertion dépend moins de caractéristiques personnelles immuables que de leviers activables au cours du parcours. La levée des freins apparait comme l’un des déterminants positifs essentiels du parcours.

Les freins tels que l’absence de projet professionnel ou la difficulté dans la recherche autonome d’emploi (surtout lorsqu’elle persiste à la sortie), apparaissent plus facilement pris en charge, illustrant le rôle clé de l’accompagnement dans la transformation des obstacles en opportunités.

En synthèse, deux priorités se dégagent : traiter tôt les freins liés à la Santé et aux Savoirs de base.

Également, Mobilité et Logement doivent être suivis de près pour éviter la persistance : intervenir en priorité si la mobilité reste ouverte et accélérer la résolution dès qu’un problème de Logement persiste. Les freins liés à la mobilité et au logement doivent être suivis de près et traités en priorité pour agir sur les autres freins.

L’IAE comme dispositif de lutte contre la précarité

Cette étude montre qu’au-delà de la seule sortie vers l’emploi, l’accompagnement permet aux personnes accompagnées de progresser pour lever les freins à l’insertion sociale, réduisant des coûts sociaux pour l’ensemble de la société.

Le budget 2026 prévoit de supprimer 20.000 ETP, soit 60 000 postes.

Pourtant, on sait que l’IAE est le dernier filet de sécurité pour les plus précaires. Et les données de terrain partagées ici montrent l’efficacité du dispositif.

Recherche de partenaires

L’idée était là depuis la création de RézoSocial : faire réseau pour montrer le travail réalisé par les acteurs sur le terrain.

Nos analyses se veulent scientifiques, sans biais. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons fait travailler des sociologues sur le sujet et que nous avons des partenariats avec des écoles. Ce travail neutre est une règle que nous nous imposons pour rester crédibles dans les conclusions apportées.

Nous avons le projet de monter plusieurs CIFRE et sommes donc en recherche de laboratoires pour avancer.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre avec nous les analyses : n’hésitez pas à nous contacter.

Notes et définitions

Frein périphérique : un obstacle à l’accès à l’emploi invisibilisé aux yeux des recruteurs et des institutions. Exemples : difficultés de mobilité, problèmes de logement, de maîtrise de la langue, manque de formation, problèmes de santé, absence de réseau professionnel, situation de justice…

Sortie dynamique : le salarié sortant bénéficie d’opportunités professionnelles de nature à pérenniser ou encourager son retour vers un emploi. Cela peut se traduire par : une sortie en emploi durable, une sortie en emploi de transition, une formation longue, ou une embauche dans une autre structure de l’IAE.

Note (1). Le fait qu’il subsiste en moyenne 2,8 freins en moyenne en fin de parcours tient à plusieurs facteurs :

- L’ampleur des domaines sur lesquels portent l’analyse des freins, d’une part. Par exemple, dans le domaine de la santé, une personne peut entrer avec plusieurs difficultés cumulatives : malgré la résolution d’une partie d’entre elles, s’il en subsiste en fin de parcours, le frein sera considéré comme non résolu.

- L’identification progressive de freins à mesure que le parcours avance. Or le temps restant possible pour la résolution de ces derniers freins identifiés est de fait plus limité.